| かまくら子ども風土記(中巻)P23〜P25 | ||||||

| 縁切寺のこと | ||||||

| 東慶寺 | ||||||

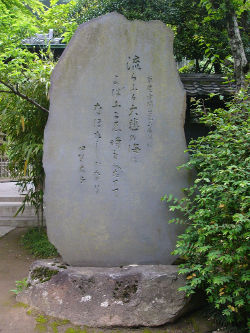

| 浄智寺を出て北鎌倉駅に向かうと、途中左に参道に続く急な石段が見えます。その上が駆け込み寺・縁切り寺の名で知られる東慶寺です。松ヶ岡御所・鎌倉比丘尼所などともいわれ、昔は尼寺でした。開基は北条時貞で開山は覚山志道尼だといわれています。覚山尼は北条時宗の夫人で、時宗が無学祖元を導師として落髪したときいっしょに尼となりました。有名な縁切寺法は覚山尼のとき成立したといわれていますが、確かな証拠はありません。 ある本には、頼朝の叔母、美濃局の創建で、覚山尼によって禅宗に改めたと書いてあるそうですが、これを証明する史料はとくにありません。 昔は結婚した女の人は、夫が乱暴であったり、わからずやであったり、いっしょに暮らすことができなくても、夫が許されなければ別れることができませんでした。そのために女の人は一生つらい思いをしていなければなりませんでした。そこで、そのような女の人がこの寺に入り、寺のきまりに従って三年間(後に二年間)修行すると離縁することができるようにしました。この寺の役人から男の人に呼び出しの手紙がいくと、男の人は名主(村長さんのような人)といっしょに寺の役所に来ていろいろと話し合ってから、「夫婦でなくなります。」という証文を書きます。つまり夫婦の縁を切るから縁切寺といわれたのでしょう。なお、この寺に入るため、または、追いかけてくるのをのがれるために寺に駆け込むことが多かったので駆け込み寺ともいわれたのでしょう。 この寺の五代目のかたは用堂尼といって後醍醐天皇の皇女でしたので、そのときから松ヶ岡御所というようになりました。また、豊臣秀頼の子国松は、捕らえられて殺されましたが、その妹は、徳川家康によって、東慶寺へ預けられて尼となり、後に二十代天秀法泰尼となりました。 こうした女の人を救う寺ですから、寺役人以外は男子禁制(八歳以上)で、親でも男は寺内に入れませんでした。川柳に「出雲にて結び、鎌倉にてほどき」「松ガ岡 男をみると 犬がほえ」というのがあります。この縁切寺法は江戸時代が盛んで明治になるまで行われました。 参道から石段を上って小さな門を入ると、観応元年(1350年)銘の鐘をつるす鐘楼・泰平殿・水月堂・庫裏などがあり、泰平殿の釈迦如来像・用堂尼像が拝観できます。奥の方には梅林に続く墓地があり、歴代住職のほか、西田幾多郎・和辻哲郎・鈴木大拙など、有名な学者や文学者の墓が多くみられます。また、境内の山上には禅の研究で知られる松ヶ岡文庫があります。 |

||||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

(C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2009. All Right Reserved.