|

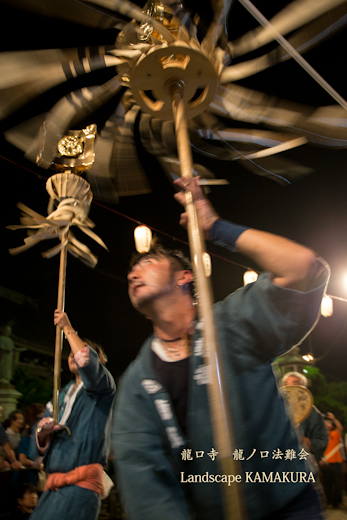

龍ノ口法難会

龍口寺

2012.09.11〜09.13

取材許可により撮影しております。

| 霊跡本山寂光院龍口寺では毎年9月11日・12日・13日を「龍ノ口法難会」 と定めて、厳粛にかつ盛大に法要が営まれています。 特に12日の夕刻から夜にかけ近在講中の人たちによる万灯が奉安され、 門前には夜店も立ち並び、大変な賑わいを見せます。 19時「万灯練行列供養」各講中の歴史ある「万灯練り供養」は仁王門から 境内に入ると回向柱(えこうばしら)と本堂の間を万灯や纏・団扇太鼓練り 供養を披露し奉納されました。 「難除けぼたもち撒き」は12日18時「ぼたもち供養大法要」と13日0時「龍口 法難ぼたもち供養法要」の大法要が終わった後、大本堂の梁からつるされた 桟敷より難除けの牡丹餅(ボタモチ)が撒かれました。 堂内は厄除けのご利益を授かる方々で一杯でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 鎌倉時代後期、日本は内乱や蒙古襲来、飢餓や疫病の蔓延など、様々な脅 威に包まれていました。それらを憂えた日蓮聖人(1222〜1282)は『立正安国 論』を著し、幕府に奏上しました。 しかし、幕府はこれを政策への中傷であると受け止め、文永8年(1272)9月 12日、鎌倉松葉谷の草庵におられた日蓮聖人を捕らえ、斬首するために、 刑場であったこの地、龍ノ口へ連行したのです。 翌13日子丑の刻(午前2時前後)、土牢から引き出された日蓮聖人は、 敷皮石(座布団状の石に皮を敷く)に坐らされ、評定の使者も待たず、あわや 斬首になるときでした。 「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人の目がくらみ 畏れおののき倒れ」(日蓮聖人の手紙より)、斬首の刑は中止となりました。 龍ノ口刑場で処刑中止となったのは日蓮聖人をおいておらず、爾来、この出 来事を「龍ノ口法難」と呼び習わしています。 (龍口寺縁起より) |