建長寺は巨福山建長興国禅寺といい、鎌倉五山第一位の古刹で、臨済宗建長寺派の大本山です。

開山は中国の僧、蘭渓道隆(らんけいどうりゅう・大覚禅師 1213〜78)、開基は執権北条時頼(1227〜63)。『吾妻鏡』によると、建長3年(1251)11月に寺の構築がくわだてられ、建長5年11月25日に落慶供養が行われました。

建長寺の開創であり、わが国の禅宗発展の聖なる拠点が誕生したのです。

開山第一世として迎えられた蘭渓道隆(大覚禅師)は、寛元4年(1246)33歳のときに来朝しているから建長寺入山は44歳ころと思われる。師は中国宋朝の禅風をそのまま導入し、大変な意気込みで百人余におよぶ修行僧たちを指導している。(建長寺より)

8/23建長寺開山忌取材

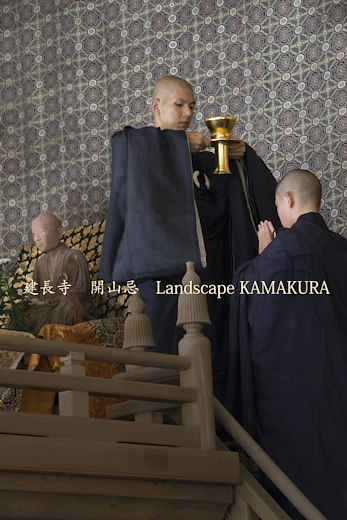

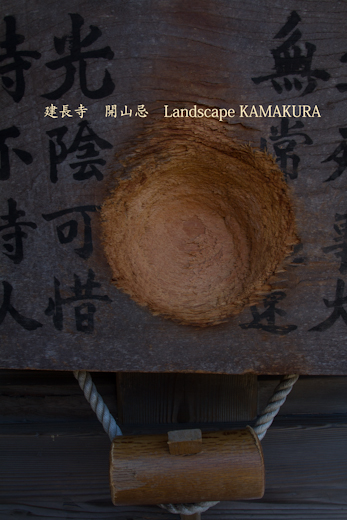

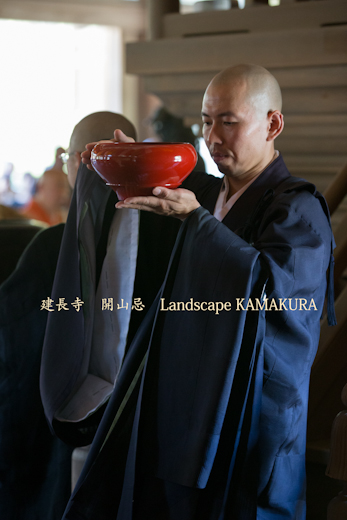

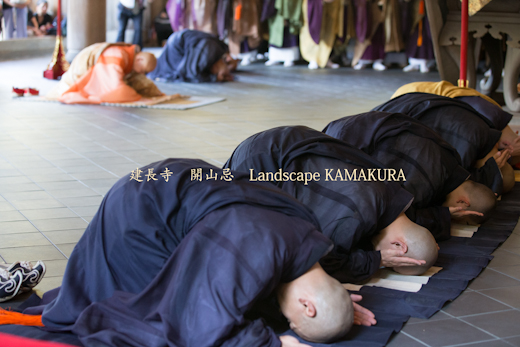

午後2時の洪鐘の撞音を合図に方丈の方からお集まりの建長寺派の和尚様が次々と仏殿内へ、大覚禅師を輿に乗せ仏殿を後に巡堂、9時より方丈(龍王殿)で行われていた奉詠大会に参加の皆さんのご詠歌の列の間を通りながら三門前を通過し嵩山門前を左に折れ、輿は法堂(拈華堂)へ、法堂の一番高い須弥壇に大覚禅師を安置して法要が始まりました。建長寺派管長吉田正道老大師による献茶、焼香そして礼拝の後、楞厳咒(りょうごんしゅう)行導回向が行われました。

続いて大勢の和尚様の後、かわいい沙弥さんの先導で老大師は昭堂へ、重要文化財の昭堂は開山の塔所が西来庵(せいらいあん)で、その聖域に建つのが舎利殿と同じ意味をもつ昭堂(照堂)です。昭堂の後ろには開山堂があり、開山像をまつる。その背後の山に開山墓塔がありここには円覚寺開山の無学祖元墓塔もあります。

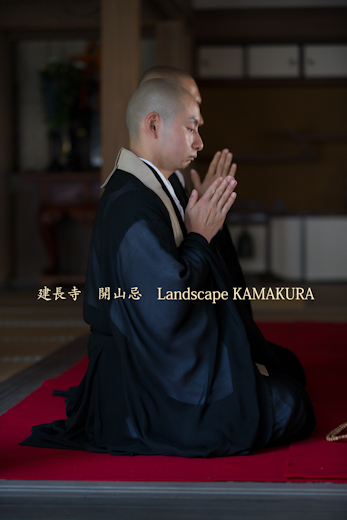

この昭堂でも拝礼や焼香の後、真大非咒回向 梵語心経が唱えられ初日の法要は終わりました。

翌日24日は、午前6時から法堂で経が唱えられましたが私の取材は9時半の昭堂からで巡堂は法堂で法要のあと、大覚禅師を輿にお乗せし、昨日と逆に三門に向かい右回りで仏殿に大覚禅師を安置しました。

今回も、取材許可をいただいて、開山忌がどのようなものでどのように行われるのか、普段立ち入れない場所や拝見できない所は皆さんの眼に代わって取材させて頂きました。一般的にご覧になれるのは、仏殿、法堂の外からになります。ご自身の眼で建長寺の荘厳な行事を心に留めてみてはいかがかと思います。

|

| |

|

| |

| 23日 佛殿 大非咒 大覚禅師を輿に |

|

| |

| |

| |

| 仏殿から法堂へ 巡堂 |

|

| |

| |

| |

| 法堂(拈華堂) |

|

| |

| |

| |

| 奠供 |

|

| |

| |

| |

| 大覚禅師 |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| 焼香 |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| 大撤堂 |

|

| |

| |

| |

| 昭堂前 柏槙 鎌倉で最も古い 名勝史跡 |

|

| |

| |

| |

| 昭堂 |

|

| |

| |

| |

| 焼香 |

|

| |

| |

| |

| 24日 昭堂 楞厳咒行導回向 |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| 西来庵本堂 |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| 沙弥と老大師 |

|

| |

| |

| |

| 建長寺派和尚 巡堂 |

|

| |

| |

| |

| 法堂 奠供 |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| 法堂 |

|

| |

| |

| |

| |

|

| |

| |

| |

| 法堂から仏殿へ |

|

| |

| |

| |

| 仏殿 地蔵菩薩坐像 台座 |

|

|