|

| かまくら子ども風土記(上巻)P196~P198 |

| 長谷観音 |

| 収玄寺からさらに大仏の方に進み長谷交差点のところを左に折れると、奥に長谷観音があります。この寺 は鎌倉時代以前からあったと伝えます。本尊は高さ 11.97メートルの十一面観音で、木像の観音では日本一 といわれ、この本尊には次のような伝説があります。 養老四年(720年)、徳導上人という有名な坊さんが、りっぱな観音さまを造りたいと思っていました。 諸国修行のときのこと、大和国(奈良)初瀬の山にさしかかると、奥から何ともいえないよいにおいがして きました。そのにおいにひかれて奥へはいって行きますと、それは大きな楠から出ているのでした。坊さん は、この木こそかねてからの願いであった観音さまを造るために、神が授けたものと思いました。そこで、 その前に庵をつくって二十一日の間お祈りをしました。お祈りが終わりに近づいたある日、たまたま右大臣 の藤原房前が狩りに来てこの話を聞き感激して、このことを元正天皇に申し上げました。天皇はこの話を聞 いて観音さまを造る費用を贈ったということです。そこで、当時の名工稽文会と稽首勲に観音像を造らせま した。ふたりはこの楠を二つに切り二体の十一面観音を造り、木の本で造った観音をその地にとどめ、初瀬 町の長谷寺にまつり、木の末で造った観音は、縁ある地に行って、民衆を救ってくれるようにと祈って、大 阪から海に流しました。それから十六年、この像は横須賀市長井のはつせ(初声)というところに流れついた のでした。そこで、これを鎌倉に移してさきの徳導上人を迎えて寺を開き、この観音を本尊としておまつり したのが長谷寺であるといわれています。 |

| |

| かまくら子ども風土記(上巻)P198 |

| 長谷寺と観音霊場 |

| 長谷寺は山号を海光山といいます。遠く長井の海から観音像が光を放っていたからといいますが、また海 が見えるところにある寺なのでそういったのかもしれません。観音の信仰は古くからあり、「観音の霊場め ぐり」というようなことがありました。坂東三十三ヵ所観音霊場というのがそれです。(71ページ参照)鎌 倉市内にも三十三ヵ所の観音霊場が決められていて、信仰をもった人々は各寺を巡回してお参りします。 昔、長谷寺には、本尊の観音が流れついたという長井の土地の人たちも、よく参詣に来たといわれ、その うち巡回の御開帳を求めるようになり、お参りに長井のみなず、横須賀、逗子、葉山、戸塚のあたりからも 来るようになりました。そして、毎年十二月十八日の観音の日には、初穂を持って参詣に来るようになった のです。人が多く集まるようになると市が開けます。今日「歳の市」といわれているのがそれで、神棚、神 具、仏具などをはじめ、正月用品、日用品などが売られています。 |

|

|

|

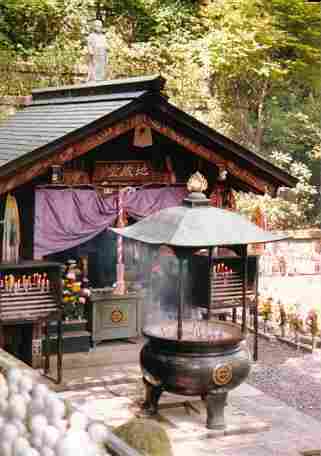

| 上の地蔵菩薩堂は下の写真のように新しくなりました。 |

|

| 地蔵堂 |

|

| 卍池 |

|

|

| 水子地蔵菩薩坐像 |

|

|

| かきがら稲荷社 |

|

| 阿弥陀堂 |

|

| 観音堂 |

|

| 観音堂 |

|

| 大黒堂 ・ 宝物館 |

|

| 四天王 |

|

| 未来誕生 観世音菩薩 |

|

| 輪蔵 |

| 輪蔵(まわり堂)は中国梁時代(五世紀)の学者傅大士の発明によるもので蔵内には一切経が 納められてあり時計回転方向へ一回まわすと一切経を一通り読んだと同じ功徳があると云われております。 回転書架は保存保護のため観音ご縁日(毎月十六日)に限り回転させることができます。 |

|

|

| 輪蔵を一回まわすと収められている経典を全てよんだことになります。 |

|

|

| 由比ヶ浜より葉山・三浦半島を望む |

|

| 海光庵 食事処 |

|

| 大野伴睦句碑 |

|

|

| 鐘楼 梵鍾 銅造(文永元年1264年) 国の重文。 鋳工物部李重作 |

| かまくら子ども風土記(上巻)P199 ~P200 |

| 長谷寺の宝物 |

| 一、つり鐘 長谷寺のつり鐘は、鎌倉の物部氏の作った代表的な古鐘の一つで、円覚寺・建長寺の鐘とと もに有名です。これには文永元年(1264年)と刻んでありますが、字は彫ったものでなく、鋳型に入れて 作ったもので、実に堂々としていて、鎌倉時代の代表的な鐘として知られています。今は国の重要文化財 に指定されています。 二、懸仏 懸仏というのは、鏡に仏像のついたものをいいます。これは平安時代ごろから、神仏をいっし ょにまつった遺物の一つで、鏡は神を表しているのです。鏡は全部で六枚ありますが、中に嘉暦元年(13 26年)という鎌倉時代の年号を刻んでいるのがあり、国の重要文化財に指定されています。 三、板碑 板碑というのは、供養のための塔婆を石で作ったものです。昭和十八年(1943年)本尊を新 しいお堂へ移したときに、そのお堂の下から数枚発見されました。約2.7メートルもある大きな板碑には 、徳治三年(1308年)という鎌倉時代の年号が記されています。また。本堂の裏山からも数枚の板碑が発 見され、弘長二年(1262年)銘のものもあります。 |

| 長谷学校跡 |

| 鎌倉でいちばん古い小学校の一つはこの長谷寺に設けられた長谷学校(教立学舎)ですが、今はありませ 。明治五年(1872年)に学制がしかれて、その翌年に開校されたようです。この学校は明治二十六年(18 93年)まで続きましたが、その後、材木座にあった桑楊学校と合併、移転して由比ガ浜小学校となり、後 に再び校地を移して鎌倉小学校と称し、現在の私立第一小学校となりました。 その当時の教室は、境内の池のほとりにあった建物を用いたようです。学年は八級に分かれており、八級 から七級へと試験によって進みます。合格すると証書が贈られました。教科は読み書きそろばんといって、今 の国語・習字・算数です。明治十二年(1879年)の記録によりますと、先生は三人、生徒は男四十三人・ 女三十六人でした。 当時、入学のときには、その保護者は、全生徒に仲間入りのしるしとして菓子を配ったそうです。和服に 風呂敷包みをかかえ、わらぞうりをはいた姿、それが明治初年の生徒の姿なのでした。 |

|

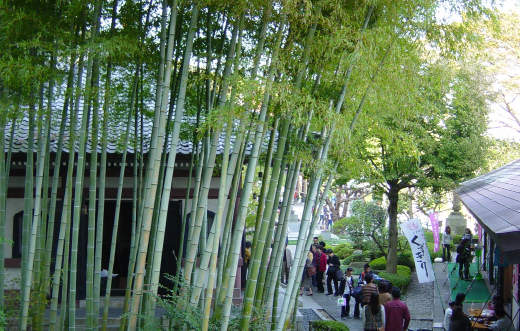

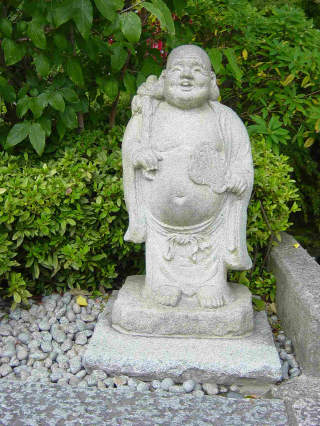

| 布袋様 (長谷寺は江ノ島七福神では大黒様です。) |

|

| 放生池 |

|

|

| 弁天窟 |

|

| 弁天窟入口 |

|

| 弁天窟出口 |

|

| 不動明王 |

|

| 現在の入場券売り場の辺りに有った美術店 |

|

|

| 以前 撮ったボタン |

|

|

|

|