| かまくら子ども風土記(上巻)P85〜P87 | ||||

| 大いちょうと実朝 | ||||

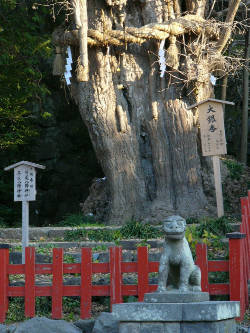

| 鶴岡八幡宮の石段の西側に見上げるばかりの大いちょうがあります。公暁のかくれいちょうとよくい われますが本当かどうかは分かりません。 公暁は鎌倉幕府の二代将軍頼家の二男として生まれ、母は源為朝の孫にあたる人でした。頼家が家督 をついだ翌年、1200年鎌倉生まれ、幼名を善哉といいました。頼家が北条氏のために伊豆にとじこ められ、修善寺でころされた翌年、それは六歳のときでしたが、祖母政子の計らいで鶴岡八幡宮の別当 である尊暁の弟子となり名を公暁と改めました。 その後十八歳で、実朝を親のかたきとしてねらわせ、源氏の手によって源氏を滅ぼさせてしまおうと 考えたといわれ、また三浦氏が公暁をそそのかしたともいわれています。 実朝は父頼朝が将軍になった建久三年(1192年)に生まれ、幼名を千幡といいました。実朝が三代 目の将軍となったころは、幕府の実権はもう将軍から北条氏や政子に移っていました。このようなことか ら実朝は和歌やけまりなどに心を向けて自分を慰めていましたが、和歌をつくる才能は非常にすぐれてい ました。実朝の和歌の先生であった藤原定家は、なかなか人をほめない人でしたが、実朝をよくほめてい ました。 実朝の和歌集を「金槐和歌集」といいます。金は鎌倉の扁をとったもの、槐は三公(左大臣、右大臣、 内大臣)の意味ですから、鎌倉右大臣和歌集ということになります。この歌集におさめている歌は六百九 十三首で、万葉集の歌の調子をもったものもあります。 承久元年(1219年)正月二十七日の夜、実朝は右大臣拝賀の式を鶴岡八幡宮であげることになりま した。屋敷を出るとき髪の毛を抜いて家来に与え、庭の花を見て、 出ていなば 主なき宿と なりぬとも 軒端の梅よ 春をわすするな とよんだそうです。実朝はもう殺されることを覚悟していたかのようにも思われます。 拝賀の式も終わり、実朝は雪の降る中を石段を下り始めました。そのとき公暁は実朝に切りつけ、首 を取られました。ときに公暁は二十歳でした。 実朝のなきがらは勝長寿院のそばに葬られ、夫人をはじめたくさんの家来が出家しました。今、扇ガ 谷の寿福寺にも実朝の供養の墓があります。 |

||||

|

|

|||