| かまくら子ども風土記(上巻)P148〜P149 | |||

| 勝の橋と相馬天王 | |||

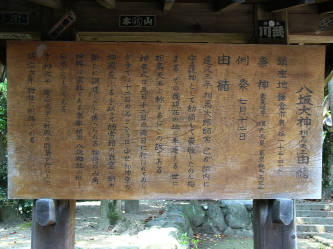

| 寿福寺の門前の庚申塚のそばに小さい橋があります。これを勝の橋といいます。鎌倉十橋の一つです。これは英勝寺を開いた「お勝の局」がかけた橋なので勝の橋といわれ、明治の末ごろまでは中高のりっぱな橋でしたが、車の通行が激しくなって平らな橋に直したということです。 その左にある神社はもと相馬天王といい、相馬次郎師常をまつったものです。相馬天王という名もそこからきたものと思われます。今では、八坂神社といって、扇ガ谷の鎮守の神になっています。 師常は巽荒神のあたりに住んでいたといわれ、今でも相馬家の子孫が命日には毎年ここに来て、祭りをしています。 この付近の老人の話によると、この相馬天王の神輿は鉄でこしらえてあって、祭りのときに、神社を出ると、血を見ないではおさまらないという神輿でした。そこで、みんなで相談して、この神輿を師常の墓の近くにうずめ、新たに木でこしらえてかつぐことにしました。この神輿は関東大震災でこわれてしまい。今の神輿は昭和二年(1927年)に作られたものです。 |

|||

|

|

||

|

|

||

(C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2009. All Right Reserved.