|

山之内八雲神社

山崎八雲神社

2011.07.24

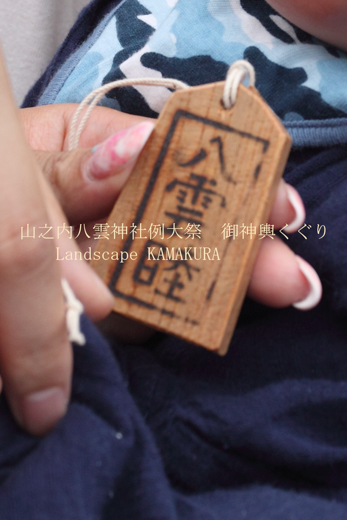

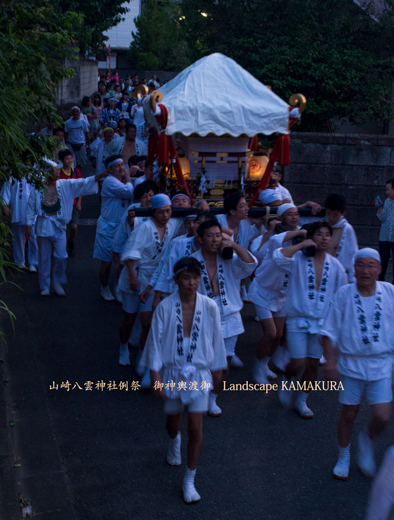

| 山之内八雲神社例大祭は7月17日から1週間を祭典期間とし、24日は、北鎌倉のお仮屋にて神事をすませ、山之内にある寺院、円覚寺、明月院、建長寺、円応寺、浄智寺、東慶寺、光照寺を渡御し、天王屋敷跡にて、山崎八雲神社の御神輿と出会いの神事が行われます。 北鎌倉のお仮屋前で神事が行われ、御神輿を氏子が担ぐと、新生児を抱き、御神輿の下をくぐります。新生児が健やかに成長することを願って行われ、お守りも授与されます。 その後御神輿は、北鎌倉駅前を通り、円覚寺、明月院、建長寺、円応寺、浄智寺、東慶寺と渡御する。そして北鎌倉駅前にて、力強い神輿ぶりで盛り上がる。 一方、山崎八雲神社の御神輿は山崎を出発し台町内を通り山を越え、北鎌倉の光照寺前へ向かう。山之内の御神輿も駅前より光照寺前に渡り、山崎八雲神社の御神輿と出会う。2基の御神輿は、鎌倉街道に出て天王屋敷跡に向 います。 天王屋敷跡に、安置された2基の御神輿は、「結婚の神事」を神職により行う。山崎の御神輿の胴には、懐妊の腹帯のさらしが巻かれる。天王屋敷跡のお旅所を後に、2基の御神輿は鎌倉街道、水堰橋で別れの挨拶がなされ山之内と山崎に戻ります。山之内の御神輿は、斉藤屋敷に寄り、踏み切りを渡って山之内八雲神社に戻ります。 そのころ、山崎の御神輿は、台神明神社前、山崎北野神社前を通り町民の待つ山崎へ。山崎八雲神社は、社殿はなく、神輿そのものをお社としている。 山崎に着くと、下谷戸、中谷戸、上谷戸を渡り内海家で接待を受けた後、日が落ちる頃、集会所前にて宮入となります。 『昔、岩瀬の五所神明神に神輿がありましたが、江戸時代の延宝年間(1673〜1681)に大水が出て、この御神輿が山崎に流れ着きました。人々は山崎の氏神様である北の神社の庭に担ぎ上げて、どうしたらよいか御神輿にお伺いをたてたところ、「山崎にいたい」との御神託がありましたので、それ以来山崎でお祀りすることになりました。(山崎八雲神社御由緒による)』 |

| 北鎌倉 山之内八雲神社お仮屋にて神事 |

|

|

| 新生児を抱き、くぐり |

|

|

| 北鎌倉駅方面へ |

|

| 円覚寺寺 |

|

|

|

|

| 明月院 |

|

|

|

| 建長寺 |

|

|

|

|

|

|

| 円応寺 |

|

| 浄智寺 |

|

| 東慶寺 |

|

| 北鎌倉駅前 |

|

| 光照寺 |

|

|

| 天王屋敷跡 |

| 2基の御神輿「出会いの儀」 |

|

|

| 結婚の神事 |

|

| 山崎の御神輿の胴には、懐妊の腹帯のさらしが巻かれる。 |

|

|

| 別れの挨拶 |

|

| 山之内八雲神社境内 |

|

|

|

| さらしを巻いた山崎八雲神社神輿は、町内へ |

|

|

| 集会所前にて宮入 |

|