|

|

||

| かまくら子ども風土記(中巻)P20 | |||

| 第六天社と長寿寺 | |||

| 建長寺を出て、北鎌倉駅の方へ少し行くと、左手に高い石段があり、その上に建長寺の鎮守第六天社がまつられています。七月十五日から二十二日までは祭りでにぎやかです。 | |||

|

|||

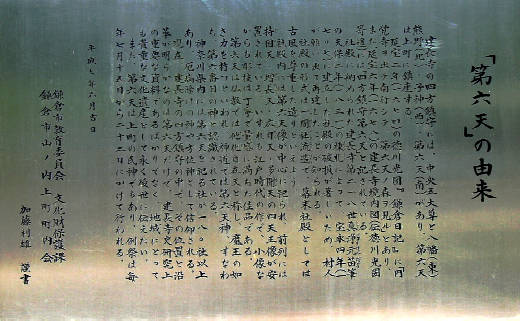

| 「第六天」の由来 | |||

| 建長寺の四方の鎮守には、中央五大尊と八幡(東)熊野(北)・子神(西)・第六天(南)があり、第六天は上町に鎮座する。 延宝二年(1674)の徳川光圀『鎌倉日記』に「円覚寺ヲ出テ南行シテ、第六天 森ヲ見ルとあり、また、延宝六年(1678)の建長寺境内図(伝徳川光圀寄進)には「四方鎮守第六天」と記されている。 社殿に納められた建長寺第二一八世真浄元苗(しんじょうげんびょう)筆の天宝二年(1831)の棟札(むなふだ)によって、宝永四年(1707)に建立した社殿の破損が著しいため、村人が願い出て再建したことが知られている。 社殿の形式は一間社流造(いっけんやしろながしつくり)で、幕末社殿としては古風を尊重した造りといえよう。 社殿内には第六天像が中心に祀られ、前列には持国天(じこく)・増長天(ぞうちょう)・広目天(こうもく)・多聞天(たもん)の四天王像が安置されている。 いずれも江戸時代の作で、小像ながらも彫技は丁寧で量感に満ちた佳品である。 第六天は仏教では他化(たけ)自在と称し、魔王の如き力を持つといわれ、神道では第六天神、すなわち、第六番目の神と認識されている。 神奈川県内には第六天を祀る社が一八○社以上あり、厄病除けの神や方位神として信仰されている。 現在、建長寺の四方鎮守の中で、その位置と沿革が明らかなのは第六天だけで、建長寺史研究上の重要な資料であるばかりでなく、地域にとっても貴重な文化遺産として永く後世に伝えたい。 また、第六天は、上町の氏神でもあり、例祭は毎年七月十五日から二十二日にかけて行われる。 鎌倉市教育委員会 文化財保護課 鎌倉市山ノ内上町町内会 加藤利雄 謹書 |

|||

(C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2005. All Right Reserved.