| かまくら子ども風土記(中巻)P10〜P11 | ||||||

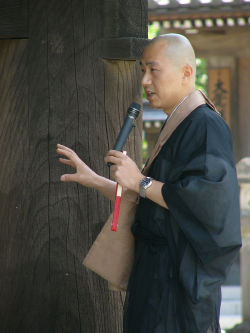

| たぬき和尚 | ||||||

| 建長寺三(山)門については、こんな伝説が残っています。 今から三百年ほど前、建長寺に万拙和尚というえらい坊さんがいて、建長寺の三(門)を再建しようと一生懸命に托鉢をして歩きました。万拙和尚の熱心な托鉢に感激したたぬきが、建長寺の山から出てきてすっかり万拙和尚の托鉢姿になりすまして、金や米をもらい歩きました。 それが七組ほどもでき、もらってきたものはみな三(山)門の所へ置いていったということです。いよいよ工事が始まったのですが、この年は日本中が大ききんだったため、おかゆをいただけるというので、大ぜいの人が集まってきました。そして、万拙和尚やたぬきたちに感謝して、大ぜいの人が力を合わせ、心をこめて三(山)門の土台を突き固めました。そのため三(山)門の土台がしっかりでき、大正十二年(1923年)の関東大震災にもびくともしなかったということです。 |

||||||

|

|

|

||||

| 三門(山門) | ||||||

| 梶原施餓鬼のこと | ||||||

| 建長寺の三(山)門の下で、毎年七月十五日に梶原施餓鬼会をします。この施餓鬼には次のようなことが言い伝えられています。 建長寺の開山大覚禅師がまだこの寺にいたとき、ひとりの武士が馬に乗ってきて、施餓鬼の終わってしまったのを見て大変残念がっていました。そこで大覚禅師はこの武士が帰るのを呼び返して、いま一度施餓鬼をしたところ、その武士は大変喜んで、「自分は梶原景時の霊である。」と言って姿を消したということです。そこで建長寺では、毎年七月、施餓鬼会が終わったあと、梶原施餓鬼を行い、景時の霊を慰めています。 |

||||||

|

|

|

||||

| 三門(山門) | ||||||

(C) Copyright Ricky Aoyagi 1998-2004. All Right Reserved.